講道學缺乏創意思維訓練

上世紀七十年代在北美興起的新講道學,常鼓勵講員要有創意,卻沒有同時教授「如何產生創意」的具體方法,彷彿產生創意是不需學習、是與生俱來的知識與技巧。然而,對華人教會來說,這是一個何等不適用的假設!無可否認,有些人天生富有創造力,但更多人卻習慣提供「標準答案」,畏懼創新的嘗試,害怕失敗。這可能源於從小受到「填鴨式」教育制度的影響,以及華人普遍受到保守的文化薰陶,[1]這與北美鼓勵創新的文化截然不同。然而,AI工具的出現,可以幫助華人教牧突破這限制,但前提是必須先掌握創意思考的知識與技巧。

筆者在香港理工學院(香港理工大學前身)進修平面設計學位期間,老師在課堂上不僅要求學生的設計習作要有創意,更會教授一些產生創意的具體技巧。當時,筆者深信設計師最重要的能力並非繪畫技巧,而是創意思考的能力。因此,筆者在課餘時間在圖書館找有關創意思考的書籍來閱讀,這才發現創意思考是一門深奧的跨學科學問。後來,筆者更在香港大學專業進修學院(HKU SPACE)創辦了「平面設計創意思考法」晚間課程,以彌補當時設計教育的不足。[2] 所以,講道學也應循此模式,不應只要求神學生要有創意,同時也應教授他們一些產生創意的具體方法。

在眾多創意思考理論之中,筆者認為英國愛德華•波諾(Edward de Bono, 1933-1921)的理論最值得推薦給傳道人參考。波諾被譽為是「創新思維之父」,擁有馬耳他大學醫學學位,牛津大學心理學與生理學碩士,劍橋大學醫學博士及哲學博士。他的創意思考訓練課程在世界多個國家(包括中國大陸和香港)也被廣泛傳授和應用。[3]其中「水平思考」(lateral thinking)和「六頂思考帽」(Six Thinking Hats)是他的代表課程。因篇幅關係,本文只集中介紹水平思考的觀念和實踐理論,特別是如何利用AI來進行水平思考。

水平思考法是甚麼?[4]

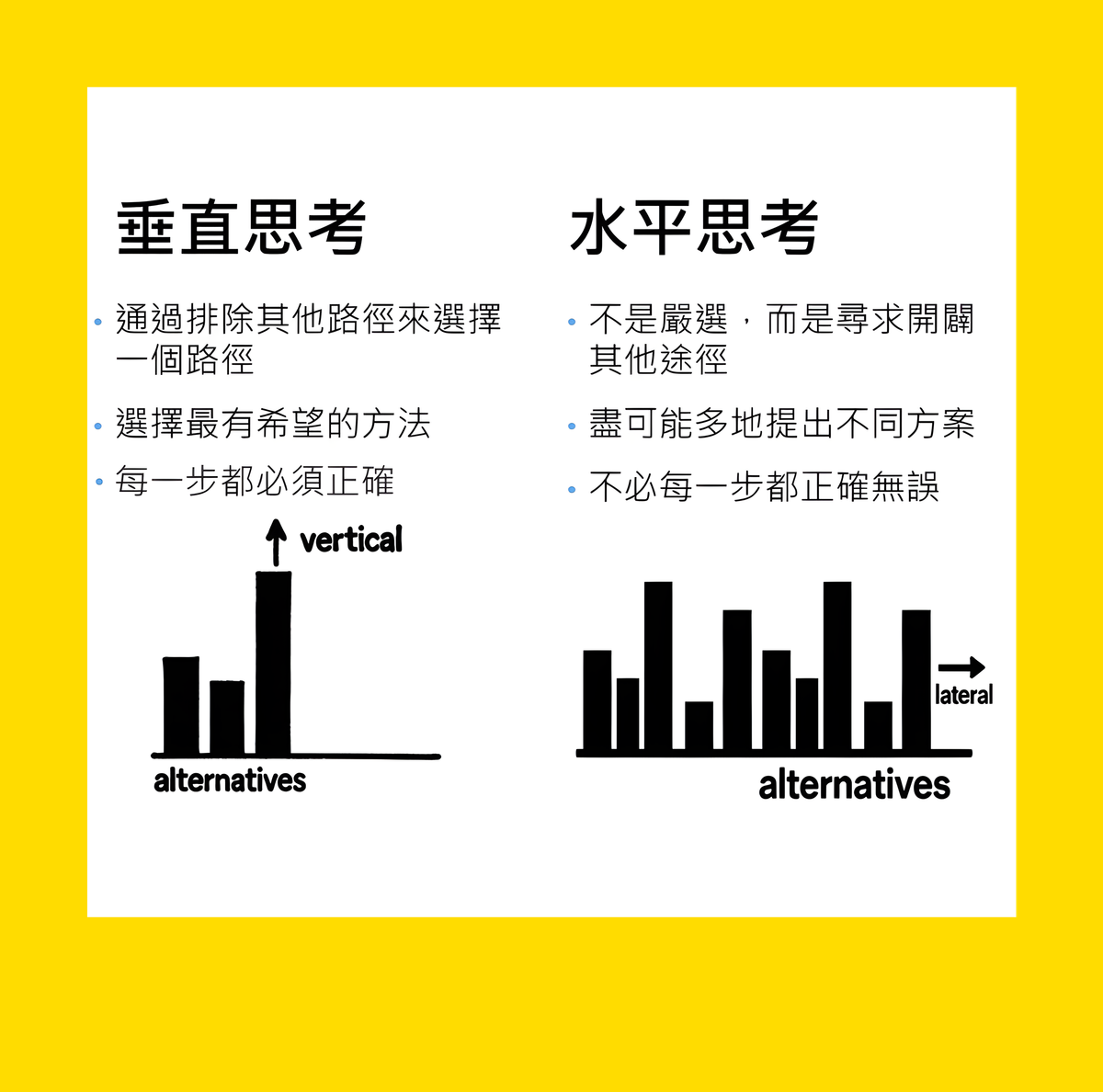

波諾指出人類大腦的運作本質上是一種「自我組織系統」(self-organization system),它會根據過往經驗自動形成固定的思考模型。這模型能幫助我們快速理解世界,循序漸進地找到合乎邏輯的解決方案。缺點是限制了我們的思維空間,容易讓我們陷入固定框架,沿用過去的思路,而忽略了新的可能性。就如就像我們走在同一條熟悉的路上,很少會跳出去看看其他的路,波諾稱這種思路為「垂直思考」(vertical thinking),就是一步接一步、按照習慣來解決問題,追求正確和熟識的方法。

所以,波諾提出水平思考作為一種補充。它不是一種混亂無序的胡思亂想,而是一種有意識、有方法地去「擺脫」舊有思路,帶來思考的「突破」和「轉折」。水平思考強調多角度、多元化,通過挑戰現有觀念、引入偶發刺激、探索問題的不同面向,激發創造力和創新。追求「標準答案」以外的其他更有效益的解決方法。(參上圖)

在實際操作上,水平思考與垂直思考並不是互相排斥,而是互補不足。波諾建議我們大部分時間用垂直思考處理日常問題,保持理性嚴謹;但在需要創新、重構思維的時候,可透過水平思考跳出框框,尋找全新的解決方案,提升思考的靈活度和深度。

水平思考法如何應用在講道預備

進行水平思考法之時,有三個原則必須遵守,否則無法進行:

1) 暫停批判,歡迎、鼓勵和容許任何奇異的想法出現。如太急於判斷那一個意念好或不好(不是不判斷,只是遲一點),那便必會窒息水平思考進行,立刻變成垂直思考的模式。

2) 設定時限,不能無止境地進行水平思考,需要與垂直思考交替運用。如半小時、1小時。此舉可使我們更安心地進行天馬行空的思考,因為知道總有腳踏實地的時候。

3) 對水平思考法要有信心,相信能幫助我們產生跳脫既有框架。波諾提出水平思考法至今已超過半個世紀,幫助無數個人或組織構思出創新意念。

波諾提出多項具體技巧,本文舉出三個筆者認為特別適合教牧同工應用在講道預備上。

一、量中求質 (The generation of alternatives) [5]

量中求質具體操作就是設定產生意念的數量目標,不滿足於少量可行的方法,強制自己提出三、四或五種或更多截然不同的解決方式。設定意念數量目標有助於避免找到「第一個不錯選擇」後便立即停止思考,而是繼續探索其他可能性。

為了達成數量目標,過程中難免出現看似荒謬的選擇,這有助於打破舊有思維,激發創意。請暫時不批評,讓各種想法自由產生出來。所謂「荒謬」正是跳脫框架的表現,或許能帶來新穎且可行的方案。

預備講道時,遇到熟悉經文,可考慮非傳統視角。例如講述聖誕故事(路加福音二1-40)時,除了從馬利亞的角度來看,也可以從約瑟、牧羊人、西緬或哈娜等人的角度切入。又可用不同的評鑑法,如歷史、文法、文學、修辭或讀者回應等方法詮釋,以帶來新的解讀。

當我們掌握了量中求質的原理,我們便可以使用AI工具來協助產生創意。讀者可自行輸入以下例子的「提示詞」來測試所產生出來的結果。筆者建議使用Perplexity,其他工具也是可以。以下處境例子包括虛構和真實個案。

處境一:

堂主任指定聖誕節宣講以《路加福音》2:1-40為經文,故講者希望可從新角度切入。受聖靈感動,打算比較馬利亞與約瑟對耶穌降生的不同理解和回應,以凸顯這事件對不同信徒(男女之別)在信仰行動與靈性成長的意義。

提示詞:

以路加福音2:1-40作為講道經文,構思一篇30分鐘的聖誕節信息,比較約瑟與馬利亞對耶穌降生的不同詮釋、感受和回應。講道主要受眾為中年及以上的信仰資深者。語氣保持輕鬆和親切。生出不超過300字的講章大綱(可先運用CO-STAR框架提問,再用PRIMER方法進行細緻追問。)[6]

處境二:

是次將宣講「登山寶訓」系列的第一篇,主題「虛心的人有福了」,經文取自馬太福音第五章1至3節。思考講題已有一段時間,但一直覺得想法過於老套。於是借助AI幫助構思一些既新穎又貼切主題的講題。

提示詞:

我是教會傳道人,將會用馬太福音五章1-3節來宣講有關「八福」的第一福「虛心的人有福了」的內容。信息是要鼓勵資深信徒更要學習謙卑的功課。請構思五個具時代感的講題,要有力、好記和精簡。對象是中年以上資深信徒。

(如果AI生成的答案不滿意,可以再要求它繼續生成五個、十個甚至更多意念,從中挑選兩三個建議,經過比較後再自行決定採用哪個。)

二、強制聯想 (Random Input)[7]

操作方法分為兩大類:

2.1. 隨機接觸(Exposure)是指有意讓自己處於多種隨機刺激環境中,例如逛與問題無關的展覽、和不同領域的人討論等,目的是鼓勵大腦接受不相關資訊,從而破壞固有思維模式,激發創新。在牧養的處境,可以是透過參與不同的聚會、和與不同背景的弟兄姊妹和新朋友相處過程中,接收了與預備講道的主題不相關的資訊,從而破壞慣性的思路,激發創新進路。

2.2. 依程序產生(Formal generation)指藉由特定程序創造隨機輸入,如透過字典隨機抽詞、隨機選擇書刊或尋找環境中最近的紅色物品。隨機詞語是典型方式,例如選定一詞後,在限時三至五分鐘內自由聯想該詞與問題的關聯,激發多元創意。傳道人可以用聖經、聖經詞典、神學百科全書等代替一般字典或書刊。

以上兩種方法都是想達至強制聯想的創新思維效果。眾所周知,越是能夠將兩種完全無關的東西,自然且富意義地連結起來,就是越有創意的特徵。例如曾是香港最賣座電影《少林足球》,將「功夫」和「足球」結合成電影題材。又例如中西醫結合的治療模式、混合不同國家菜式的fusion菜也是極佳的例子。

現時有些本地教會正嘗試採用共享空間的觀念來拓展福音工作,也是強制聯想的例子,把工作場所、社交、協作、生活、宗教活動等多種功能結合在一個空間裡。

當我們掌握了強制聯想的邏輯後,我們便可以指示AI工具來協助產生意念。讀者可自行輸入以下例子的「提示詞」來測試所產生出來的結果。

處境一:

構思青少年夏令會信息內容,為吸引青少年的注意,欲以青少喜愛的電競遊戲為切入點。講道經文是:《提摩太前書》4:12。

提示詞:

構思將電競遊戲與青少年夏令會的講道信息拉上關係,講道經文為《提摩太前書》4:12。講道將採用對答互動的形式,時長30分鐘。信息旨在勸導年輕信徒避免過度沉迷電競,語氣應友善,避免家長式說教,鼓勵雙向對話。對象為中學生。請根據以上要求300字產出講道大綱。

處境二:

筆者在預備本年五月連續三堂培靈會信息時,先選定了《但以理書》第三章作為講道經文。預備過程中,出席神學院早會時,聽到講員分享有關耶穌在曠野受魔鬼三次試探的信息。會中,聖靈感動我將耶穌受試探的經歷與但以理三友的經歷作平行閱讀,把原本看似毫不相關的經文結合在一起,構思出一個原創性極高的信息系列:「亂世聖徒」。培靈會過後,弟兄姊妹都感到很受幫助,更有弟兄鼓勵我把這系列信息出版成書。[8]

提示詞:

在但以理書第三章中,但以理三友面對拜金像的試探,這與耶穌在曠野面對魔鬼的三次試探之間,是否可以建立對應關係,並成為三次培靈會講道的主題?

(之後還進行了多輪問答來幫助確定這結合的可能性和合理性,當然還要查考釋經書作實。)

三、挑戰既有答案 (Challenging assumptions) [9]

挑戰既定假設之所以有效,是因為許多問題無法解決或創新受阻,是源於我們對基本觀念、定義及範疇的無意識接受。這些「理所當然」的觀念,反而成了思維的障礙。我們可以練習質疑問題背後的隱藏假設,並運用「為什麼」連鎖追問(‘why’ technique)。即如小朋友般對任何答案、解釋甚至顯而易見的事物都不斷提問「為什麼」,從而挖掘更深層的前提,不讓自己停止於「因為這就是常規」、「教會傳統就是這樣」的想法。

例如,我們可以放膽問:《羅馬書》的主題確是「因信稱義」嗎?《但以理書》中描繪的但以理如此完美無瑕,難道他是虛構人物嗎?為什麼講道一定要有吸引力?這些問題看似無關緊要,然而它們都曾是學界深入研究的課題!正因為學者們勇於挑戰既有假設,才得以開創出創新的釋經和講道可能性。

當我們掌握了挑戰既有答案的原理後,我們便可以指示AI工具來協助產生意念。讀者可自行輸入以下例子的「提示詞」來測試所產生出來的結果。

處境一:

你是主任牧師,經禱告後決定明年宣講《羅馬書》。但可以怎樣提起弟兄姊妹對《羅馬書》的興趣?一卷似熟不熟的書卷。可否挑戰一般信徒對此書的了理解,提出「因信稱義是羅馬書最重要的主題嗎?」作為切入點,從而吸引弟兄姊妹產生認識全書內容的興趣。

提示詞:

我是教會主任牧師,明年全年宣講《羅馬書》。為了吸引信徒認識全卷書內容的興趣,提出「因信稱義是羅馬書最重要的主題嗎?」作為切入是否合適?

(這切入點或許會與保羅新觀拉上關係,同工要小心分辨所屬宗派的取向。垂直和水平思考需交替運用)

處境二:

筆者在預備一篇關於《約書亞記》十五13-19的講章時,即迦勒為其女兒押撒招募女婿以攻佔基列‧西弗的事蹟,上帝賜我靈感:儘管約書亞在臨終前宣告名言「至於我和我家,我們必定事奉耶和華」(書24:15),聖經中卻未具體記載他如何實踐此諾言。然而,與此形成鮮明對比的是,聖經卻清晰地記載了迦勒、女兒押撒與女婿俄陀聶(後來成了第一位士師)都忠心事奉主(書15:13-19)。[10]

基於這一觀察,我以此作為切入點,挑戰信徒對約書亞和迦勒的傳統認知——約書亞所言的「至於我和我家,我們必定事奉耶和華」,或許更具體地呈現在迦勒的家庭而非約書亞的家庭中。

提示詞:

約書亞記24:15約書亞提出「至於我和我家,我們必定事奉耶和華」,但在聖經中卻沒有記載他如何實踐。相反,迦勒家在約書亞記15:13-19中卻有實踐出來。我這觀察是否正確?

(AI工具可成為「大膽假設、小心求證」的助手。其回答能激發創意和促進我們挑戰既有觀念,從而產生創新的思維。當然,最終仍需參考釋經書驗證和深化。)

[1] 黃炳煌指出,華人較重視提供「標準答案」而非提出問題,原因可歸納為四方面:一是文化因素,如語言中有「言多必失」、「禍從口出」、「智者不言」等說法;二是政治因素,長期威權專制統治使百姓被馴服,缺乏挑戰權威的積極性格;三是教育因素,升學主義與考試制度限制了自主發展;四是心理因素,害怕因提問而被嘲笑。參黃炳煌,《創意思考:問題面面觀》(五南圖書,2014),頁5-8。針對華人的這些需求,黃氏在書中提出了十四項創意思考原則及100多個實例,旨在提升創意思考能力,促進有效問題分析與解決。

[2] 這是1995至1997年間,筆者在天道書樓擔任設計部主管期間的兼職,後來更推出進階課程。但隨著有其他導師開辦類似課程,及筆者工作日益繁忙,最終便停止教授此課。

[3] 參”Edward de Bono: Originator,” The de Bono Group, https://www.debonogroup.com/edward-de-bono/ (accessed August 7, 2025).

[4] Edward de Bono, Lateral Thinking: Creativity Step by Step, (Kindle edition; London: Harper Collins e-books, 2011), 1-3. 初版由Harper & Row於1973出版。愛德華•波諾最早期的著作可參Edward de Bono, The Use of Lateral Thinking (London: Jonathan Cape, 1967). 中文譯本:愛德華•波諾著,謝君白譯,《水平思考法》(台北:桂冠圖書,1983年)。

[5] Edward de Bono, Lateral Thinking, 50-52.

[6] 參雷健生,「如何運用AI工具預備講道:使用高效提示詞框架 (3/5)」,華人講道學堂, https://www.chinesepreaching.org/ru-he-yun-yong-aigong-ju-yu-bei-jiang-dao-shi-yong-gao-xiao-ti-shi-ci-kuang-jia-3-5/ (accessed August 7, 2025).

[7] Edward de Bono, Lateral Thinking, 161-167.

[8] 筆者應邀主領銅鑼灣浸信會六十二周年堂慶培靈會,日期:2025年5月16日至18日)。培靈會總題:亂世聖徒。三堂分題:金像與曠野—人活著不是單靠食物(但三1-12;太四1-4);火窯與殿頂—不可試探主你的神(但三13-13;太四5-7);神子與萬國(但三24-30;太四8-11)。

[9] Edward de Bono, Lateral Thinking, 81-84.

[10] 筆者第一次宣講這篇講章,是在2024年7月14日耀興浸信會福音堂的主日崇拜中。