一、引 言

基督新教來華二百多年來,將聖經翻譯成中文是信仰本色化的重要第一步,但之後在建構本土聖經詮釋學和講道學方面,尚未有系統且深入的研究。當前華人神學院仍以西方聖經詮釋與講道學理論為主,僅有少數學者嘗試發展本土相關理論,但尚未形成廣泛影響力。

本文指出,近年中國詮釋學興起,並受到西方及海內外華人學者的重視與關注。對中國經典詮釋傳統,尤其儒家經典的深入研究取得豐碩成果,這為華人教會建構具本土特色的聖經詮釋與講道學提供了寶貴資源,為過去所缺乏。

二、中國詮釋學四十年來的發展

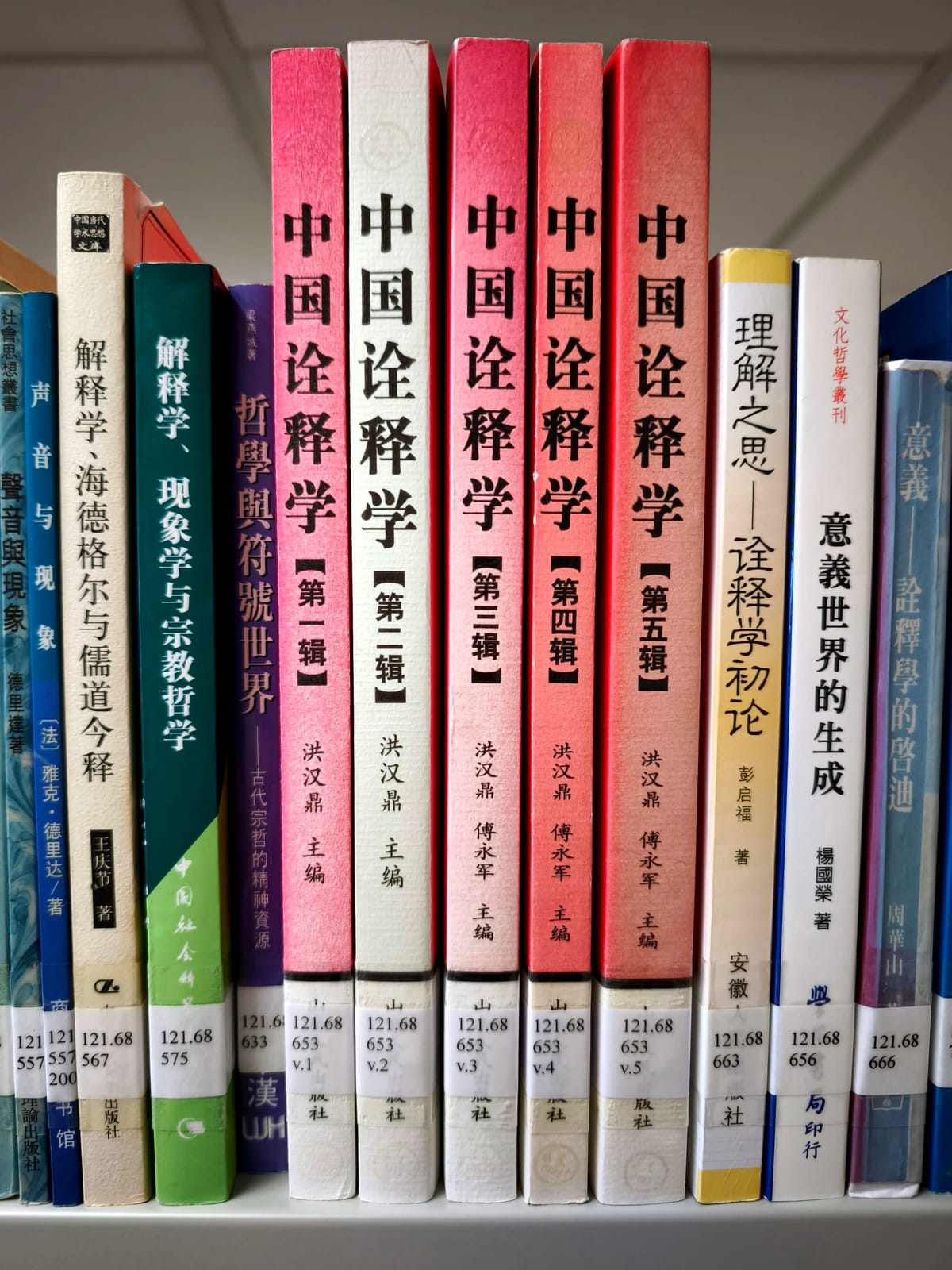

自德國哲學詮釋學引入中國之後,過去四十年來海內外學者對中國詮釋學的研究[1]顯示出極大的興趣和付上很大的努力,成果有目共睹。國內學者李清良和張洪志在〈中國詮釋學研究四十年〉一文中,把中國詮釋學過去多年來的興起和發展經過作了一個頗為全面的考察和疏理,甚有參考價值。因為這是國內學界的研究項目,內容必然會偏重於國內學者的成果。[2]但如果此報告的觀察是正確的話,即國內學界已成為了有關研究的集中地,焦點放在內地學界也是合適的。[3]

〈中國詮釋學研究四十年〉以上世紀六十年代迦達瑪(Han-Georg Gadamer)出版《真理與方法》(Truth and Method)作為現代詮釋學的起點,並指出華人學界直至上世紀七十年代末才真正注意到詮釋學這門學問。但經過四十年來海內外學者們對詮釋學和中國詮釋學的研究,到目前為止,初步統計大約已有專著和論文集近1,000種,期刊論文和學位論文超過10,000篇。[4]

國內也成立了不同的專門的學會組織,包括中國現代外國哲學學會詮釋學專業委員會、專門學會刊物《中國詮釋學》、和約十個詮釋學研究中心和一支來自不同學科的龐大研究隊伍。[5]

李清良把詮釋學在華人學界的研究和發展分為四個階段。但這四個階段不一定是按時序出現,而是可同時進行。包括1)西方詮釋學的譯介、研究與應用;2)中國詮釋傳統的宏觀研究;3)中國詮釋傳統的專題與個案研究;4)現代「中國詮釋學」的探索與建構。

筆者在此簡化為三個階段,即把「中國詮釋傳統的宏觀研究」和「中國詮釋傳統的專題與個案研究」簡化結合為一個階段:「中國詮釋傳統的研究」。

2.1.西方詮學學的譯介、研究與應用[6]

張清良指出國內首次刊發詮釋學譯文始於1986年第三期《哲學譯叢》,該期共翻譯了海德格(Martin Heidegger)、迦達瑪、哈巴馬斯(Jürgen Habermas)和利科(Paul Ricoeur)等十三篇詮釋學文章。自此之後,西方詮釋學成為了國內學者的重要譯介對象。經過了幾十年的努力,西方詮釋學理論的主要著作和相關的研究著作大都譯成了中文本,其中以海德格,迦達瑪、哈貝馬、狄爾泰(Wilhelm Dilthey)和利科的相關著為國內學界最關注的。除此之外,西方宗教詮釋學(聖經詮釋學)不少著作也陸續譯出,包括特雷西(David Tracy)、范浩沙(Kevin J. Vanhoozer)、克萊恩(William Klein)等著和戈登‧菲(Gordon D. Fee)等著的作品。

除了翻譯西方詮釋學經典作品,還有從事研究方面的努力。包括最早期由張汝倫的《當代西方釋義學——意義的探究》(1986)和殷鼎的《理解的命運:解釋學初論》(1988),是國內最早期系統地介紹西方詮釋學的著作。

近三十年來,國內還湧現了一批長期致力於研究西方詮釋學的專家,如洪漢鼎、潘德榮、何衛平、傅永軍、張能為、彭啟福等。[7]洪漢鼎是《真理與方法》的中文本譯者,他先在北京大學哲學系取得博士學位,後在德國進修兩年,並於1991年獲德國杜塞爾多夫大學頒名譽博士學位。

潘德榮更是在德國魯爾大學(Ruhr-Universitä Bochum)取得哲學博士學位,他主持的國家社會科學基金項目(2003年立項)「西方詮釋學史」的成果便是於2013年出版了同名的專書。此書大量採用西方一手資料和二手權威研究,是國內學界第一部對西方詮釋學進行系統、全面的梳理,補充了國內學者過於偏重本體論詮釋學的失衡。潘德榮不單只對每種詮釋學作批判性的審視,還結合中國思想資源對西方詮釋學傳統進行了創造性的轉化工作,並在全書最後一章〈中、西詮釋學思想之融合:經典詮釋學〉中,嘗試「借鑒西方詮釋學的思想資源,以建構中國的詮釋學體系。」[8]

除了國內學者外,港台學界也很早就開始了西方詮釋學的研究,代表人物包括張旺山、周華山、陳榮華、黃瑞祺、陳俊輝、賴賢宗、陸敬忠、柯志明、張漢良、張鼎國等。

至於對西方詮釋學的研究範圍,除了是通史研究,也有個案和專題研究。研究問題主要有三方面:1) 內部問題。即西方詮釋學的歷史流變、各流派的整體把握、核心概念辨析、各流派思想之間的分歧和相互影響等;2) 詮釋學對其他學科領域的影嚮3) 詮釋學與其他思潮的關係,如啟蒙運動、浪漫主義、現象學、分析哲學等相互影響關係。[9]

2.2.中國詮釋傳統的研究

在西方詮釋學的影響與激發下,學者們自上世紀九十年代開始對中國經典詮釋傳統加以梳理與研究。其中既有宏觀的整體研究,也有具體和專題研究。最早對中國古典詮釋傳統進行整理與研究的是海外漢學家,特別是美國的三位著名學者:韓德森(John B. Henderson)、范佐仁(Steven Van Zoren)以及宇文所安(Stephen Owen),他們是此領域的重要代表人物。

韓德森是首位將中國經典詮釋傳統置於世界各大注疏體系的整體格局中加以考察的學者,涵蓋中國、印度、歐洲及近東的知識傳統。他後來的研究範圍更擴展至新儒家、伊斯蘭教、猶太教以及早期基督教的經典詮釋傳統。

范佐仁透過關注整個中國經典詮釋傳統,整理出兩個重要的發展階段:1) 從先秦至唐代,經典的正典化與聖化過程;2) 自宋代起建立以「讀書法」為核心的一般詮釋學,朱熹為其代表人物。這兩個階段的核心問題,不在於「如何理解文本」,而在於「如何受到文本的感化」。

而宇文所安結合中國文論傳統,指出中國古代自有其「詮釋學」,但與西方詮釋學傳統在真理觀和語言觀上頗不同,形成了自成一體的中國詮釋學傳統。[10]

其他海外華人學者如周啟榮、伍安祖、涂經詒、張隆溪、黃俊傑等人均從不同的向度對中國詮釋傳統作出探究,並漸漸聚焦在儒家經典詮釋傳統上。儒家經典詮釋傳統成為了建構中國詮釋學的主要素材。[11]

黃俊傑的《孟學思想史論‧卷二》是研究中國經典詮釋傳統的第一部漢語專著。黃俊傑認為「中國古代雖無西方現代意義的詮釋學,但有一種古典意義的『中國詮釋學』,即中國學術史及思想史上以經典注疏為中心所形成的詮釋學傳統,這個傳統在儒家一系表現得最為深切著名。」[12]

湯一介(1927-2014)自1998年至2001年間連續發表了五篇文章,呼籲國內學界要積極創建中國的解釋學,希望更多學者能夠投入這一項研究。湯氏作為中國當代哲學界代表人物之一,他的呼籲引起了國內學界極大的迴響,自始大陸學者也紛紛加入研究中國古典詮釋傳統的行列,至今已成為了一個熱門課題。[13]湯氏提出要創建中國解釋學之時已年過七十歲,所以他的目的只是號召較年輕青學者來完成這項任務,而不是由他來創建。[14]

除了中國詮釋傳統宏觀的或通論性的研究,學界也有從事各種專題和個案的研究。姜廣輝主編的《中國經學思想史》四卷六大冊,就是這方面較早推出的重要成果,對中國經典詮釋傳統作出了精闢觀察和討論。更多的研究是以個別經典的詮釋史作為中心展開,包括《易》學方面、《詩經》、《禮》學、《春秋》學、《四書》學等。[15]

而在個案方面,研究朱熹詮釋思想的專著最多。而關於佛、道的經典詮釋傳統的研究成果相對較少。而對中國文學詮釋傳統的研究成果也不少。

當學者們越來越注意到中西詮釋學傳統在基本觀念、具體方法、詮釋體例等方面的差異,這就為探索現代中國詮釋學的建構提供扎實的基礎。筆者認為,就著過去對中國經典詮釋傳統的研究成果,已為華人教會進行聖經詮釋學和講道學本色化提供了極佳的材料。

2.3.「現代中國詮釋學」的探索與建構

雖然早在上世紀八十年代已有美籍華人學者傅偉勳和成中英已分別提出「創造詮釋學」和「本體詮釋學」的構想,嘗試基於他們對中國經典詮釋傳統的相關理解和研究,初步體現了建構「中國詮釋學」的意圖,在海內外引起了廣泛的影響。但真正對國內學界產生廣泛影響的,正如上文提到的,是來自湯一介的呼籲。他認為創建「中國解釋學」,應當建立在對中國經典解釋傳統與西方解釋學都進行全面了解的基礎之上,只有「對中國的經典歷史作一系統的梳理,寫出若干部有學術價值的《中國經典解釋史》,來揭示不同時期對經典註釋的發展歷史,總結出若干中國經典解釋的理論與方法」,「然後才有可能創建不同於西方解釋學的『現代中國解釋學』」 。

二十一世紀以來,不同的學者對建構現代中國詮釋學提出了不同的構想和具體建議。包括張立文主張建構「和合詮釋學」,林安梧試圖建構「中國人文詮釋學」,楊乃喬則主張在中西比較基礎上建構「經學詮釋學」。也有馬克思主義學者建議的「實踐詮釋學」和張一兵主張「思想構境論」。[16]

據李清良和張洪志的觀察,在眾多構想中,黃俊傑、潘德榮、張江和李清良的觀點較多人討論。黃俊傑認為「中國詮釋學」的主要內涵都是「儒家經典詮釋學」。潘德榮主張中國詮釋學應以「立德」為宗旨,即以實踐智慧為基礎。張江則提出「公共闡釋」,主張回歸作者意圖為依據。[17]

李清良則主張現代中國詮釋學,即是中華文明的現代「詮釋之道」。他認為任何獨立自足的文明體系都有自成一體的「詮釋之道」,因而並不存在唯一普遍的「詮釋之道」。並且指出中華文明長期以來以儒家傳統為主流,其現代「詮釋之道」的主要發展方向也將基於但不限於儒家傳統的「仁道詮釋學」。[18]

三、總結

上文已交代了過去數十多年來海內外學界對中國經典詮釋傳統的興趣和重視,國內學界更有計劃地去創建「現代中國詮釋學」。筆者認為這些豐富的研究成果勢必成為華人教會進行聖經詮釋學和講道學本色化的絕佳材料。

此舉目的並不是要取替西方的進路,因這是不可能和不必要的。而是要為華人教會提供一個更適切華人文化特質的進路來理解和實踐信仰,讓基督教植根於華人文化之中。從宏觀的角度來看,更是要豐富普世教會的聖經詮釋與講講學的面向,彼此配搭,互為肢體,建立基督的身體。

(本文修訂自筆者2020年2月20日文章〈創建華人講道學初探:從中國經典詮釋學入手〉)

[1] 學界對是否有「中國詮釋學」的存在仍有爭議。持肯定態度者認為中國擁有豐富和源遠流長的經典和其詮釋傳統,只是還沒有成為獨立的學科,也有認為只要有文本的閱讀與理解就會有詮釋學理論,只要加以發掘和整理便可,即不用創建,只是發掘和整理。持否定態度者以西方哲學詮釋學為參照點,認為中國雖然有經典詮釋的歷史,但不等於一早就擁有異於西方的詮釋學,所以要透過創建才有。也有認為所謂的「中國詮釋學」只是「西方詮釋學在中國」,即把西方詮釋學應用在中國的文本上而已。見李承貴、王金鳳,〈中國詮釋學基本理論之探討:二十年來中國詮釋學研究述評〉,《現代哲學》130 (2013年9月):87-88。筆者認為不論是從整理的角度出發,還是從創建的角度出發,其素材都是取自中國經典詮釋傳統,也必然會參考西方詮釋學的理論,因這是研究者的「前理解」。

[2] 英美學界二十年來研究有關研究,見方克濤,〈英美學界對於中國經典詮釋傳統之研究:回顧與展望〉,《中國經典詮釋傳統(一):通論篇》,黃俊傑主編,221-262。

[3] 但林維杰卻認為最有計劃的研究工作,是台灣教育部與台灣大學合作、黃俊傑規劃主持的,主要由台灣大學教師參與的四項研究計劃:1)「中國文化的經典詮釋傳統」研究計劃(1998-2000);2)「東亞近世儒學中的經典詮釋傳統」研究計劃(2000-2004);3)「台大東亞文明研究中心」研究計劃;4)「東亞經典與文化」研究計劃(2006- )。成果以出版三大系列發展,包括《東亞文明研究叢書》、《東亞文明研究資料叢刊》與《東亞文明研究書目叢刊》。據林維杰估計,與「經典詮釋」較有關聯的《東亞文明研究叢書》,至今已出版專書超過七十餘種。見林維杰,《朱熹與經典詮釋》,東亞文明研究叢書77 (台北市:國立台灣大學出版中心,2012),v。筆者認為林維杰的說法較合乎事實,李清良、張洪志也稱自湯一介從1998年大力呼籲國內學界要創建中國詮釋學之後,「我國大陸學者也紛紛加入中國古典詮釋傳統研究行列,並且日益呈現出後來居上之勢。」見李清良、張洪志,〈中國詮釋學研究四十年〉,《中國文化研究》冬之卷(2019):74。即台灣學界先起步,1998年後大陸學界才跟上。除了台灣大學之外,中央研究院中國文哲研究所也是另一個研究重鎮,並出版了《當代儒學研究叢刊》,其中第97-101卷為《理解、詮釋與儒家傳統》,各卷分題為:理論篇(2007)、個案篇(2008)、展望篇(2009)、比較觀點(2010)和中國觀點(2010)。

[4] 李清良、張洪志,〈中國詮釋學研究四十年〉:69。

[5] 李清良、張洪志,〈中國詮釋學研究四十年〉:82。

[6] 李清良、張洪志,〈中國詮釋學研究四十年〉:69-72。

[7] 這些學者後來也成為了建構中國詮釋學的學者。

[8] 潘德榮,《西方詮釋學史》(北京市:北京大學出版社,2013),524。

[9] 李清良、張洪志也有意識到從西方詮釋的觀念(前理解)來理解的限制,這更顯得從本土觀念出發的重要性:「然而,完全用西方詮釋學理論來解釋與指導,有時難免削足適履,不易準確把握中國學術的歷史傳統與內在精神。這使得在理清與研究中國傳統的詮釋學資源、建構現代中國詮釋學顯得十分必要。」見李清良、張洪志,〈中國詮釋學研究四十年〉:71-72。

[10] 李清良、張洪志,〈中國詮釋學研究四十年〉:73。

[11] 李清良、張洪志,〈中國詮釋學研究四十年〉:73-74。

[12] 李清良、張洪志,〈中國詮釋學研究四十年〉:74。

[13] 湯一介,〈能否創建中國的解釋學?〉,《學人》,13輯(1998):6-9;〈再論創建中國詮釋學問題〉,《中國社會科學》,1期(2000):83-90;〈三論創建中國詮釋學問題〉,《中國文化研究》,2期(2000):16-20;〈關於僧肇注〈道德經〉問題—四論創建中國詮釋學問題〉,《學術月刊》,7期(2000):22-25;〈「道始於情」的哲學詮釋—五論創建中國解釋學問題〉,《學術月刊》,7期(2001):40-44。

[14] 湯一介的建議也曾受到質疑。反對理由主要有二:1) 中國詮釋學自古已有,不用「創建」,最多只是「重建」;2) 詮釋學是具有普遍性的,沒有所謂中國詮釋學。故此需要繼續發文加以辯護和解釋。見潘德榮,〈湯一介與「中國詮釋學」:關於建構「中國詮釋學」之我見〉,《哲學分析》8卷2期 (2017年4月):151-52。

[15] 李清良、張洪志,〈中國詮釋學研究四十年〉:77-78。

[16] 李清良、張洪志,〈中國詮釋學研究四十年〉:80。

[17] 李清良、張洪志,〈中國詮釋學研究四十年〉:80-81。

[18] 李清良、張洪志,〈中國詮釋學研究四十年〉:81。